中国共产党党员、中国工程院院士、全国劳动模范、我国著名的电力电子及控制设备专家、浙江大学电气工程学院汪槱生教授,因病医治无效,于2025年8月4日22时01分在杭州逝世,享年97岁。

“只有当国家需要了,

人民需要了,

你的价值才实现了。”

这一生,汪槱生院士始终

以“治学济世,育才报国”为信念

将学科专业与国家命运紧密相连

开创中国电力电子技术先河

倾力书写科技报国的赤子篇章

今天让我们

走进他的科技报国故事

深切缅怀汪槱生院士

科技攻坚:祖国需要就是方向

汪槱生1928年8月27日出生于浙江省杭州市,抗战胜利后,渴望实业报国的他于1946年成功考入浙大电机系。1950年,汪槱生毕业后留校任教,从此他便与浙江大学和电气工程结缘,这一待便是一生。

学生时期的汪槱生

“国家与人民的需要才是推动科技进步和发展的最根本动力。如今常有人说,自我价值的实现才是人生成功的标志,我认为这个标准还太低,只有当国家需要了,人民需要了,你的价值才实现了。”汪槱生一生以此为志,用实际行动践行着这句话。

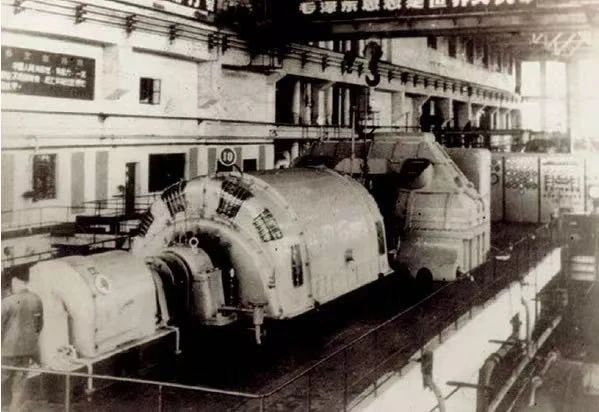

1958年,汪槱生作为主要成员参加了双水内冷电机研究,在国际上普遍认为转子水冷无法实现的情况下,首创了双水内冷大型汽轮发电机,攻克了转子水冷这一世界难题,实现了我国大容量发电制造水平的飞跃,推动了我国国民经济的发展。《人民日报》评论“这是攀登世界科学技术高峰的一项重大成就”。

这项成果被广泛应用于大型汽轮发电机制造,截止到1998年,双水内冷发电机组约占当时火力发电机总装机容量的25%,我国第一座核电站秦山核电站采用双水内冷技术的30万千瓦发电机组。该项成果获得了1978年全国科学大会奖、1985年国家科技进步一等奖。

我国第一台双水内冷大型汽轮发电机

上世纪60年代末,下派到桐庐农村劳动的汪槱生接到了一个特殊任务——研制静止式中频发电机。经过一年艰苦卓绝的努力,1970年他们成功研制了全国第一台晶闸管并联型中频感应加热电源。这是我国自主研发的第一代半导体中频加热技术,也是当时国际的前沿技术。

为了让这一成果走向生产一线,促进生产力的提高,汪槱生亲自跑了国内100多个生产和应用感应加热设备的工厂,传授技术,调试、维修。在研制成功中频感应加热电源后,他还带领学科老师开办了多期中频电源技术培训班,无偿推广应用中频电源技术。他说:“一切以祖国需要、人民利益为上!”

在汪槱生的不懈努力下,这一技术成果很快被应用到全国,200多家中频感应加热电源企业应运而生,带动了国内熔炼产业的飞快发展。

汪槱生指导中频电源技术培训班学员

此后几十年里,汪槱生带领全组一鼓作气,完成了一次又一次中频加热电源技术的突破。1975年研制成功改良型中频电源;1978年研制成功我国自制的当时最大容量的中频电源(1000kW);1988年研制成功国内第一台双机并联中频电源(250kW/8kHz);1991年研制成功单片机控制和模块控制的中频电源……1994年,中国工程院成立,汪槱生当选为首批中国工程院院士。

汪槱生在科研项目调试现场

“付与东风终不悔,青春写得江山绿。”汪槱生如此评价自己以及几十年来跟随他从事研究工作的技术人员。

育才报国:开拓学科沃土

产业的快速发展,又突显出一个问题:中频电源企业缺少专业的技术人员。面对中频感应电源技术和电力电子方向人才的巨大缺口,汪槱生意识到仅靠浙大几个老师的力量去满足国内中频电源产品的研发、维修、调试是远远不够的。

为了培养更多的专业人才,汪槱生于1972年创建中国第一个工业电子装置(电力电子)专业,横跨电子、电力和控制三大领域,我国第一个电力电子技术学科应运而生。

1977年,浙江大学正式招收中国第一批电力电子技术专业本科生。1981年,浙大成为全国第一批有电力电子博士点的学校,汪槱生也成为我国第一位电力电子技术专业博士生导师。汪槱生还领导建立了浙江大学电力电子技术国家专业实验室和电力电子应用技术国家工程研究中心,为国家培养了大批电力电子行业的技术人才。

汪槱生还十分关注全国的电气人才培养工作,他担任了高等学校电工类专业教学指导委员会主任委员,推动我国高校电气工程人才培养和电力电子学科的蓬勃发展。

汪槱生与学院教师共同参与电气工程学院建院90周年纪念会

“人生能有几多程,道之不尽求是路。”这是汪槱生在《中国工程院院士》一书中写下的对青年科技工作者的寄语,他希望现在的青年科技工作者能够超脱荣辱、淡薄名利,多多发扬求是校风,科技兴国,人才辈出。

万紫千红科技路,雏凤清于老凤声。汪槱生始终关心关注电气人才的培养,他认为,“国家社会的发展需要科技的创新,但是国家需要的不仅是科技人才聪明的头脑,而是那些真正面向国家亟需的科学。”

2019年2月,为支持浙江大学电气事业的发展,汪槱生和他的第一位硕士研究生严晓浪共同设立“浙江大学教育基金会电气工程学院槱生基金”,支持浙江大学电气工程学院一流建设目标的实现。

槱生基金激励求是师生全面成长成才,为求是师生潜心学术、积极创新、不断进取、追求卓越提供了有力支持。此外,槱生基金还关照学院困难退休教职工,帮助缓解重病、久病、体弱多病等退休教职工因病在公费医疗之外的经济困难,减少退休教职工的后顾之忧。

2019年2月22日,汪槱生、严晓浪向浙江大学教育基金会捐赠,设立学院“槱生基金”

赤子情怀:诗酒人生见风骨

汪槱生曾这样介绍自己的名字:“我这个名字不好写,是我父亲取的,这个‘槱’字是小酒壶架在木炭上微煮至飘香的意思,这样就不会写错了。”

应了姓名中的“槱”字之意,汪槱生一直喜爱喝黄酒。面对登门拜访的年轻人,汪槱生很开心:“他们常和我聊最近的新闻和学科发展动态,还会陪我喝点小酒。”他常说“酒后说话不算数”,其实是为了和年轻人平等交流,让后辈能畅所欲言。

汪槱生还是一个对古文诗词非常热爱的人,在同班校友毕业50年聚会时,他还即兴填词一首《江城子》:

当年风雨共寒窗,少年狂,最难忘。慈水钟山,学子共朝阳。记得西斋昏灯下,多少夜,断人肠。死生师友两茫茫,天一方,总惆怅。回首人生,剩有鬓如霜。难得今朝重聚首,西湖畔,诉衷肠。

将50年来母校情、同窗情抒发得淋漓尽致。

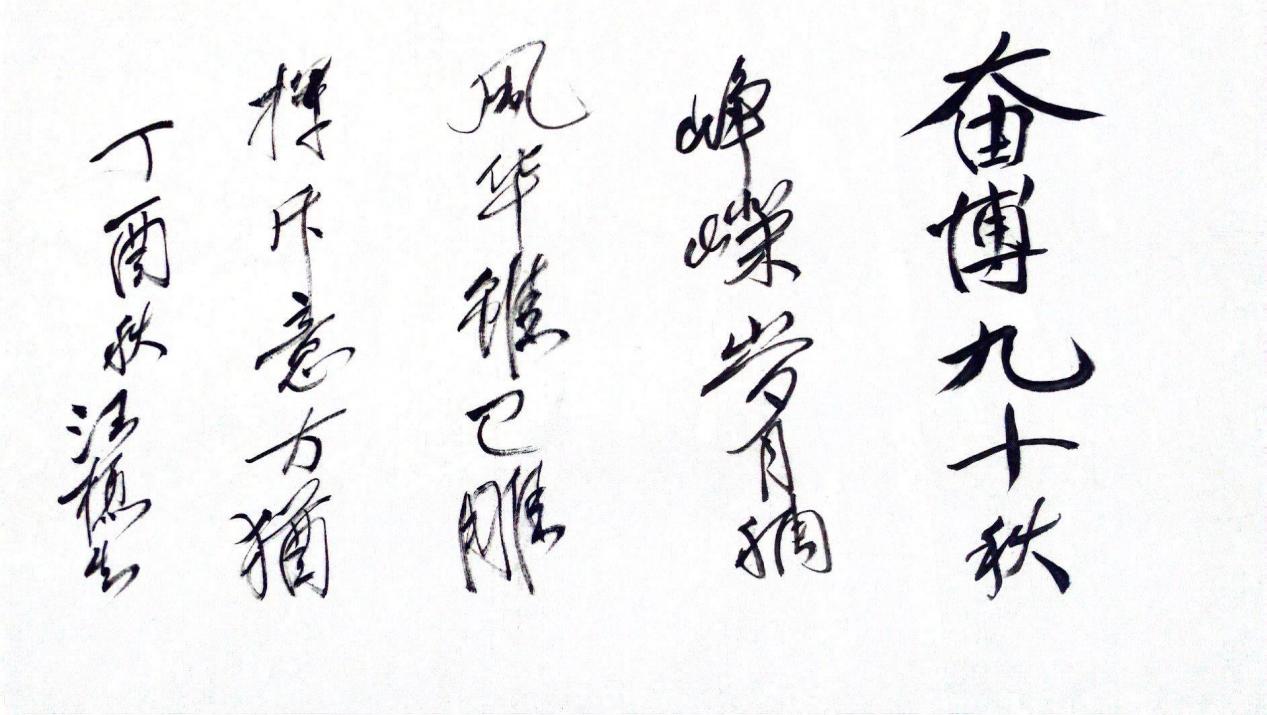

2007年,80岁的汪槱生创作了《八十吟》:“八十春秋沐东风,师门受业学电工;书生报国寻常事,盛世人生难再逢;赖有诸君齐努力,会当学科争先锋;旧诗陈酒添新意,且待夕阳映晚红。”2017年,90岁的他写下:“奋搏九十秋,峥嵘岁月稠。风华虽已雕,挥斥意方遒。”

走进浙江大学玉泉校区应用电子楼,我们还能看见汪槱生写下的八个字——“治学济世,育才报国”,这是对他一生报国赤子心最好的诠释。以满足国家重大战略需求为己任,不畏困难、奋勇当先,他身上的精神也激励着一代代电气人、浙大人不断奋进、攀登一座又一座的高峰。

汪槱生院士将一生

奉献给祖国电力电子事业

以开拓精神奠基学科

以无私情怀培育英才

以科技利刃劈斩时代难关

今日,我们铭记先生箴言:

“人生价值在于满足国家与人民的需求!”

我们向您致敬!

您一路走好!